この学年は純正名城公園キャンパス世代…小牧キャンパスにはオープンキャンパスで来たことはあっても、そこで授業を受けたことは無い初めての世代になる。陸の孤島だった小牧キャンパスの広さと緑に囲まれた長閑で、ある意味自由な環境で「ものづくり」をしたことが無い。地の利も良くなり、設備も新しくなり、キレイでランドマーク的な存在感を放つ名城公園キャンパスでの4年間が「ものづくり」にとって何か影響を与えるのか…小牧キャンパスと比較することのない新らしい学生達は、小牧世代の学生達とは異なる感覚を発揮してくれるのか…そんなことに想いも馳せながら、この4年間一緒に過ごして来た学生達の成長振りを改めて感じる。

体制もコースから領域制に移行し、移転準備で全てがカオス状態となった2020年以降、「プロダクトデザインコース」ブログは、その発信の場をXに変え、このブログへの書き込みは2019年度の卒業制作展振り返りを最後に遠のいてしまった。

今年の卒展初日(2/17)に2019年のジュエリーデザインコース時代の卒業生のひとりが大学を訪ねてくれた。現在はフリーランスのデザイナーとして頑張っているとのことで、当時の色々な想いが甦り、懐かしさ半分、気紛れ半分で6年振りに、(あくまでもブログなので、何かの拍子にここに辿り着いた一般の人のために作品の概要にも触れながら)私自身の反省と振り返りを兼ねて、学生達のアウトプットをまとめ彼らへの最後のフィードバックとしたい。

(15人いると原稿用紙60枚くらいのボリュームになってしまったので、興味のあるところだけでも御笑覧頂ければ充分です)

1.今村桃花 nonokiwa

彼女のスタートは、「日常的に植物を感じることができる新たな方法の研究」だった。早い段階から「編む創作活動」という表現手法もイメージしており、自然に存在する植物をモチーフに形や柄のインスピレーションを求め、幾つかのパターンのデザインを試みていた。そのパターンを編み物に取り込んだベースとなる布状を基に創作物を展開するアイデアを共有し、「自然をまとう」「+ファッション」などのキーワードも最初からイメージしていた。その点では初志貫徹と言え、ブレること無くやりたかったことをやり切ったと言える。5月当時、モチーフにする植物をどういうストーリーでセレクトするかには検討の余地があったが、モチーフとなる植物を図鑑化してビジュアルにまとめるアイデアや、そこからインスピレーションを得た衣服で「自然をまとう」ブランドを提案することを核とすることは確定した。モチーフとなる植物をテーマに日本列島を仮想旅行したり、四季を表現したり、時間の流れを表現するなど、色々なアイデアがあったと思う。これと平行して衣類のモチーフとしては「和」を感じさせる要素を取り入れる想定も明確化され、短羽織を素材として扱うことも5月の時点で共有した。当初、ひとつの季節に2つ、計8種類くらいの衣類に展開したい構想を持っていたと記憶する。

彼女の作品のユニークな点は、着衣としてのアイテムと素材/技法との掛け合わせが新しかった点だ。和服の持つシンプルが故の機能性や合理性と、テクスチャーやパターンとして表現の幅を持ち伸縮性に富んだニット、四季折々の「自然」と向き合いながら「季節」を生活の一部としてきた日本人特有の表現を融合することで、新たな和風ジャケットのカテゴリーを模索した点が面白く新鮮だった。当初、染料にも拘りを持ち、モチーフとした植物由来の発色にチャレンジしたようだが、イメージする発色にならず最終的には市販品をベースにしたものに切り替えたが、あくまでも環境負荷が小さいことには拘りを捨てず、多くの試行錯誤を繰り返したプロセスはとても良かった。工程としても、目指すイメージを再現するための先染め/後染めの使い分け、毛糸のセレクト、編み針の太さ、編みパターンのバリエーションなど表現に対するひとつひとつの要素を丁寧に吟味し制作に反映させた取り組みも良かった。最終的には、物量と時間のバランスなども考慮し、4着の作品を完成させ、中間審査時の構想からは半減したが、馴染みのある四季を意識した1年の流れを追うには、コンセプトの明確化にも繋がったかもしれない。どの色も個性的で明確な差異化に成功しており存在感がある、また形状的にも袂(たもと)がゆったりしたニットという不思議で新しいジャンルを感じさせてくれるオリジナルなものになったと思う。作品集用の本人が身にまとったダイナミックな写真が印象的だが、やはり着衣の評価としては、見に来てくれた人が自分で羽織ってみて姿見に映った様子を見てみたい気持ちになるのではないかと思う。当初、予定していた試着用のコーナーもあるとUX的にもより自分のライフスタイルとの関係を意識しながら鑑賞してもらえたかと思う。「nonokiwa」は「野の際」という意味らしいが、万葉和歌集にある藤原実定の「安達野ののきはのますげもえにけりいはゆる駒のけしきしるしも」で詠まれている…春から夏への季節の移ろいと若駒が「のきは(野際)」=「野の際」を走る…季節感や生命力に満ちた景色を連想する洒落たネーミングだったと思う。

2.牛丸紗雪 Sree

最初の授業で、テーマ発表を行った時は「『自然と共に暮らす』木の灰を釉薬にした陶器のブランディング」という内容で、これまでの創作活動の中で陶器に対する相性が良かったのか、「釉薬」にフォーカスした製品作りを当初から想定していた。この時点で自身の生まれ故郷である「安曇野」の自然と向き合うこともイメージしており、安曇野由来の木の灰を釉薬に使う構想がメインテーマと受け止めた。着手したプロセスも、テストピースを作り色々な木の灰と長石の配合比を変え焼成しては色合いや流動性、表現の違いを観察する研究色の濃いスタートとなった。誰しも生まれ育った土地に対する想いは深いが、当初、ブランディングの対象として『安曇野』に決めることに不安を感じている様子だった。話すうちに本人が取り組みたい内容の優先順位の一番がブランディングであることから、一旦テーマを『安曇野』で仮決めし、並行して釉薬の検討をすることとした。アイテムについては、食器、花器、ランプシェードなど5種類を検討し、「安曇野」の解釈を意識しながら、アイデアスケッチに入ったが、ブランディングまでやりたいとのことだったので、考え方…核になる要素、特徴などを並行して考える必要があった。最初の造形…後の「晧」(こう)となる基本形状が見え始めた頃、見た目で安曇野と分かる必要はあるか…との相談を受けたが、作者がインスピレーションを得て解釈したもので良い、見た目で分かる具象性よりも作者の感性というフィルターを通した物作りで良いと回答した。…と言うのも、その非対称なカタチには妙な魅力があり、山の稜線を思わせる独特の3次元的なエッジによって、美しい印影と見る角度によって表情を変えるユニークな佇まいを持っており、荒削りではあったが彼女の造形センスを充分に感じさせる立体と感じたからだと思う。彼女の中では、山の稜線と白鳥のシルエットという具体的なモチーフがあったようだが、丁度良いさじ加減で抽象化されていることが良かったと思う。この彼女の造形センスは2つ目の「澄」(すみ)にも3つ目の「岑」(しん)にも発揮され、それぞれに異なる表情を見せる造形には素直に美しさを感じることができた。ただし、形状の複雑さ故に鋳込み型を作るための工程には苦労したようだ。3次元的なパーティングラインの設定や割型の数と向きなど、これまでの陶芸の経験とは異なる考えやプロセスが求められ、ものによってはメス型を鋳型するための型を3Dプリンターで作るなど、チャレンジングな取り組みにも挑み、きちんとモノにした点も素晴らしかった。一方、最終的に木の灰を使う釉薬の研究としては、信州檜灰など素材については安曇野由来に拘った方が良いと思いながらも、期待する表現に繋がらないという結論を導くことになりはしたが、このプロセスこそが研究であり大切な時間だった。しかしながら、それぞれにユニークな3つの形状をひとつのブランドイメージに関連付けたのも釉薬だった。白をベースに仄かに澄んだ青みを感じさせる釉薬を霧吹きで吹く工程から生まれた優しいグラデーションは、造形のテーマとなった「雪山を背景に湖に飛来する白鳥」にも「雪を被る険しい峰」にも「濁りの無い清らかな水」にも…全てにマッチする絶妙な美しさを表現することに成功したと思う。彼女が最もやりたかったブランディングについても、ブランド名やロゴの設定を含め、パッケージやショップバッグなどへの展開を進め、作者がこの1年間大切にしてきた世界観を確かなものとして表現したと思う。ブランディングはグラフィカルなアイデンティティとしての捉え方をする向きもあるが、「Sree」では、何よりも「モノ」が持つ美しさと存在感があっての成果だと思う。

3.内田悠太 ikusou

今から振り返ると「個人の暮らしに寄り添うパーソナルプロダクトの提案」というテーマでの研究は、3年生の前期からスタートしていた。彼の中には「作り手」と「使い手」を繋ぐ商品の価値として、「使い手」が関与する余白の存在があり、商品をよりパーソナライズすることに適している3Dプリンターの側面をクロースアップする試みからスタートした。ひとつはパラメトリックなプロセスを導入することで、カスタマイズできる要素を整理し、分かりやすく提示すること、もうひとつは3Dプリンターが抱えるネガティブな要素やイメージを製品レベルに引き上げる試み…更には、3Dプリンターならではの魅力を引き出し、独自の付加価値を見出すこと…に集約することができると思われる。1つ目のパラメトリックなものづくりについては、3年生の前期にスマホスピーカーをカスタマイズするアイデアを具現化し、少量生産に向く3Dプリンターの可能性を示してくれた。当初、使い手となるカスタマーにとっての「ジャストな価値」を実現することで満足度やサステイナブルな価値を生み出すことに軸足があった気がするが、研究を進めるうちに3Dプリンターが備える、或いは潜在する切り口によって、新たな表現ツールとしての可能性を大いに秘めていることを証明してくれた。それらはいずれも従来のインジェクション成形などでは型抜き上で不可能であったり、複雑な傾斜コアやひとつの成形機に複数の金型を用いるような高額な型設計が必要となる成形を一発で出力するもので、オリジナルのアイデア自体は既存のものもあるが、それらが意匠性を高める表現手法にならないかという視点で捉えることができたのは、デザイナーのアドバンテージだったと思う。具体的には、3軸同時制御、蛇行パスによる編み形状、同じノズルでの出力量制御、加熱による二次加工、異素材とのインサート成形、表面をシボ処理したように加工するファジースキン、インフィルパターンの活用、太ノズルによる表現幅の拡張など、従来の3Dプリンターのイメージに縛られていた私にはどれも興味深く素材として面白い手法だった。特にFFF式3Dプリンターが宿命的に持つ積層痕やプラスチック感などのチープなイメージに対して、蛇行パスによる編み構造や太ノズルにより積層痕自体をテクスチャに見せる視点は合理的で、そのバリエーションなども含めると無限の表現手法を手に入れたかにも見えた。そんな中で苦労したのは、対象とするプロダクトの選定が肝となる点で、これらを最大限に活かしながらリアリティのあるアイテムを探し当てることに多くの時間を費やすことになる。デザインの仕事をしていると、工法からインスパイアされることもあるが、そのテクスチャが持つ…通気性や透過性、グリップ感などの機能が生み出す可能性を収束させていくことが難しかった。彼の机の上には毎週異なる試作品が溢れ、寡黙な彼の静かなチャレンジと試行錯誤が伝わってきた。

途上では、スピーカー、照明、収納BOX、ワゴン、プランターなどもアイテムとして検討しており、ステーショナリーなども含めたデスクワークでの周辺にある商品という切り口でブランドイメージを固めるのも悪くないと感じていたし、網目状の成形では、空気、音、光、香り…見えないものを透過する装置として「空気を扱うプロダクト」という切り口なども興味深いと感じていた。

3Dプリンターを食い尽くし、根っからの研究者気質である彼の卒制はグラフィックデザインの中村君との共同研究というカタチで進められている点もユニークで、新しい技術や工法でものづくりに新たな価値を与えるデザイナーユニットとして印象に残る作品だった。

4.大久保里菜 コロロ

彼女が「タフティングガンを大学に寄贈してくれる企画があるのですが、応募できませんか?」と投げかけて来てくれたのは、3年生の後期が終わった2025年の1月23日だった。2日後の25日には応募を決め、(ひとりの学生の為に個人研究費を使うことは御法度だが、私の研究テーマであるUXデザインにも関係し得る作品がアウトプットできる可能性もあり、表現手法の研究素材としても面白そうだったので)もし寄贈の選に漏れたら研究費で購入することをその時に決めた。少し時間は掛かったが、首尾良くガンの寄贈を受けることができ、ついでに必要なトリマーや糸巻き器は、領域長にお願いして領域の予算で買ってもらうことができた😊 彼女がタフティングを卒制で使うかどうかは少し流動的な様子だったが、それから丁度1年後の1月23日、彼女は約束通りにタフティングを使用した作品の図録用の写真撮影をしていた。

そもそもの彼女のテーマは「たくさんの幸せをつくる家具つくり」というもので、ドミトリーに住む若い人をターゲットにした配置によって空間をカスタマイズできる家具だったと思う。自分の好きな、拘りの持てる部屋をモジュールを交換することで(ある意味)大掛かりに模様替えできる構想で、ライフスタイルや人生のタイミングに沿って、一緒に変化/成長するようなイメージと理解していた。初期段階では、ファーニッシュドの賃貸アパートが提供する家具とそれらに装着する加飾パネルビジネスのようなアイデアがあり、提供できる世界観のバリエーションとIDとしてのモジュール構造の検討をしていた。話していると空間と家具の新たな関係性を作りたいことは伝わってくる。カスタマイズできるモジュール式の家具と自由に壁面にレイアウトできる仕掛けを備えた壁を持つ部屋なども検討したが、本人としては決め手に欠ける様子。有孔ボードは現在、S字フックを付け道具や帽子を掛けるアイデアは散見するが、もう少し大がかりなものまで想定し、棚や家具、テーブルなどにもなり得るパーツ展開を考えてみる。壁面中心の…模様替えが簡単で、棚や机の天板を好きな高さや場所にカスタマイズして、お気に入りの空間を実現する構想もあった。強度的な問題や取り付け構造など解決案が必要な部分はプロダクトとして検討しよう…北欧のヒュッゲなどの概念を引き合いに、お気に入りの自由な空間の意義を改めて確認しよう…と、かなり進んだ時点で、この「壁面にモジュール化された机や棚のユニットを装着するアイデア」で進んでいた。…が、後期に入り「居場所になる家具」というキーワードに辿り着き、最終案のキューブ型のパイルアップするモジュールに方向性が決まるまで思ったよりも難航した。タフティングはキューブの表面をカスタマイズする加飾材として日の目を見ることになった。いつも自らノートを持って相談に来る彼女とのやり取りは2転3転する大変さはあったが、振り返るだけで懐かしく楽しい…(本人は)苦しい時間だったに違いないが…😌 タフティングを使うことを決めた時、従来のラグのような2次元的なものでは無く立体感のある造形や、使用する毛糸の太さを変えるなど、タフティングの新たな一面を引き出して欲しいと思ったが、キューブに巻き付いたことで、ある意味それは実現した。

本番用のモデルの着手が遅かった点は否めない。コーナーRの大きな四角い筒を合板で作るために、たくさんのコーナーRの形状を切り抜き積層したが、同じ工程を繰り返す中で、自ら3Dプリンターで治具を作り、精度良く効率的に積層できる方法自体を考案したのは良いアイデアだった。数を作る必要から時間との戦いになり、一時は目標数よりもクオリティーを上げることも考えたようだが、最終的にはクオリティーも数も諦めること無くやり遂げたことも良かった。完成した6個のキューブは、シンプルな造形だがタフティングによるビビッドな存在感が与えられ、「居場所になる家具」という不思議なコンセプトは分かりやすい表現になったのではないかと思う。

5.倉内愛耶香 リ・デコ

「紙の本を活かすプロダクト」というテーマでは、首尾一貫した取り組みとなったが、形態や使われ方という点では、2転3転した作品だった…というか、構造を示す原理モデルは提示されたが、最後のタイミングまで、どういうカタチになるのかが分からず、いつの間にかファンタジーなグラフィックの透かし彫りをレイヤー構造にしたビジュアルが完成した…という印象だった。紙媒体に拘ったストーリーの中で、リサーチの結果「絵本」との親和性が高い点を見出した点は良かった。「絵本」を軸に据えたことでターゲットもイメージし易くなり、表現としての世界観にも繋げやすくなったとは思う。また、研究の途中で「香り」を使うアイデアもあった。最終的には断念したようだが、着物に香を焚くように、香りの記憶と物語を結び付けることでお気に入りの読書の時間が益々居心地の良い体験に変わったり、没入感をサポートする仕掛けにも繋がったかもしれず、最終形状で工作したレイヤー構造の中に「香り」を仕込むアイデアに拘っても良かったと思う。本という身近な存在なだけに、自分の体験的な視点から発想しやすい点は良いが、こういったテーマの場合、「本」や「本棚」という「モノ軸」で思考を進めていく傾向が強い。確かに「カタチ」「機能」「素材」「サイズ」など「モノ」の各要素は、そのゴールにとって重要なファクターではある。しかしながら、「モノ軸」発想は既存のイメージと結びつきやすいリスクもあると感じており、自由な発想の足枷になることもある。考えるポイントとしては、「本」や「本箱」という「モノ軸」では無く「本を読む(時間)」や「本をそばに置く気持ち」という「行動軸」で考えることではないか?基本的な「収納」だけなら従来のような本棚に仕舞うことが最も効率的だが、「本を読む行為や時間」の中には、照明や栞、マーカーや付箋などの文具、中断した時の置き場、リラックス/集中できる香りや植物の演出、人によってはBGMの存在やコーヒー/お菓子、快適な姿勢を保つクッションなど、周辺には本以外の要素や機能も多数存在し、大事な「本を読むひととき」の構成要素となる。或いは「本をそばに置く気持ち」に想像を拡げれば、何処でそれを実現したいのか、どんな時にその場に浸るのか、それがあることで何が変わるのか、表紙や背表紙がどう見えると楽しいのか、どの高さにあれば気持ち良いのか、何冊くらいが最適なのか、どんな世界観で魅せるのか、他の人に見せた時に自慢したいのか…など、見せ方や演出、場面や必要な機能が見えてきて、スタイリングに進むヒントを得ることができる。初期のステージでは、マガジンラックのカタチに縛られず、お気に入りの本や雑誌を手元に置ける可搬型ブックキャリー、魅せる収納、フットワークの良い本棚…など商品フレームをシンボリックに表現するワンラインを考え、イメージを拡げていけると良いと思ったが、ユニークなカタチを求めるあまり、本との関係性や関わり方が分かり辛くストーリーが見え難いと感じた。木に実がなるように吊すなど新たな本の仕舞い方など、大胆に既成概念や固定観念を吹き飛ばしてくれるような不常識(非常識では困るが、常識では無い何か)な発想に展開出来ると面白かったと思う。最終的には可愛いビジュアルを備えた実用性のある卒の無い形態に落ち着いたが、どこかで見た気がするデジャビュー感と合わせ、「小さくまとまった感」を感じたのは少し残念だった。

6.小林英星 浅科灯祭

彼も最初のテーマ「自然と照明の共存 アートxプロダクト」からブレずに最後まで一気通貫した学生だ。授業初回のテーマ発表では上手く伝えきれなかったようだが、屋外空間を光で演出することによる照明デザイン(照明計画)に取り組みたいという構想は早い段階から決めていたようだ。具体的に演出する屋外空間の候補地は、既に地元(長野県)にいくつかあり、彼の頭の中の青写真はしっかりとあるように感じ、これまでに無いスケール感での空間設計に繋がる予感はあった。5月教育実習で出身地である長野に2週間滞在する間に、具体的に演出する屋外空間の確認を実施して幾つかの候補の中から協力を得ることができそうな場所との交渉をスタートした。照明器具とそれを使った映像作品にとどまらず、やるなら「光を使って『浅科』の魅力を発信する【地域連携PJT】の企画とその記録」くらいに広げ、彼自身がプロデューサーとなり、地元の人達とのワークショップやインタビュー、照明器具の装着などをイベントとして行い、記録としてのプロモーションビデオ(動画作品)を作ることを目指してはと伝えたことが5月の記録に残っている。

学内でできる工作作業以外の多くの時間を、彼は現地での調整や交渉に費やしたと思われる。企画自体をまとめなければ、まともに話を聞いてはもらえないし、地域興しとしての意義(相手のメリット)を理解してもらう必要もあれば、実現するための物資や人手、資金の約束、そして何より「やらせて欲しい」という熱意が伝わらなければ全てが絵に描いた餅になる。幸いにも現地の方々の暖かい受け入れを頂いたことは僥倖だった。大学では、構想として約束したイベントを実現するために照明器具の設計と制作に明け暮れた。イベント自体が11月の始めだったこともあり、他の学生よりも「ものづくり」の着手は早かったが、効率的に作業を進める工夫と実作業を平行しながら行う苦行はプロが必ず通る道だ。その後も、ものづくり作業と並行して、行政との調整やローカルながらもマスメディアへの売り込み、教育実習でお世話になった学校の先生方や生徒達までを巻き込んでの設置作業など、社会への働きかけや多くの人の助けを借りて、ひとつのエリアを動かすことができた事実は素晴らしい。プロデューサーとしての実行力が多くの人を巻き込んだひとつの「出来事」になり、空間作法には今までになかったチャレンジとなった点が大きな成果だ。展示では、イベントの様子を現地のテレビ局が取材し番組にしてくれたドキュメンタリー動画を投影しながら、イベントで使用した照明具を疑似体験してもらう計画とした。暗闇で使う道具のため、プロダクトとしての仕上がりには多少目を瞑るとして、実際に暗がりで光る稲穂やカボチャを模した光は映像の中では本当に美しく、企画を受け入れてくださった皆さんや参加してくださった沢山の人たちの記憶に残るものになったのではないかと思う。仕事の面白さを実感するのはハラハラしながら費やした多くの手間と時間が、そんな苦労を知らない人達に自然に受け止められ、無邪気に「楽しかった」「きれいだった」と口にしてもらえたその瞬間に違いない。全てが報われる瞬間だ…番組で紹介されたこの一言で、彼は「自分はやり切ったのだ」と実感したのではないかと思う。これもまた、従来のプロダクトデザインの枠組みの中では難しかった取り組みだったかもしれない。モノがあり、空間設定があり、プロモーションがある…分野横断的な広がりが空間作法らしいアウトプットだったと思う。

7.五藤真衣 ことば整形外科

彼女もまた、従来のプロダクトデザインの範疇から大いにはみ出してくれた勇者だ。「自分の固定観念を見つける体験「ふつう」から考える感覚」というテーマは抽象的で、一体何をしようとしているのかを理解することが難しかった。いや、背景として紹介されたSNSをはじめとする同調圧力や、友人同士でも感じる視野の違い、子供が発した何気ない言葉から気付く先入観…など、問題意識は良く分かる。多様性の時代と言われ…様々な価値観や考え方が同居する中で不用意に言葉を発することの危険性や、知らない内に誰かを傷つけてしまうリスクは誰もが抱えている…今に始まったことでは無いかもしれないが、多様性過保護時代ですぐに○○ハラスメントに発展する今の時代の不自然さと生きづらさを彼女達も感じているということも伝わってきた。コンセプトは「自身の固定観念を見つけるための体験」とし、気付き/疑う/知るという3つのフェーズを見に来た人達に体験してもらう…という辺りから、何を企んでいるのかが怪しくなってきた。プロダクトとしてどういう折り合いを付けるのかは暫く横に置いておくとして、どうすれば上記の3つのフェーズを体験してもらうことができるのかを探ることに時間がかかった。「固定観念」や「認知バイアス」「既成概念」といった心理学上の知見と、それらをどういうカタチで示すことが良いのかが分からなかった。本を読んで知った知識を並べるだけならクリエイターが介在する意味が無い…興味関心を持って接して貰うには「あるある」事例を列挙しながらフックとなるキャッチーで具体的なトピックと、それらに対する色々な解釈や考え方を提起する彼女なりのアンサーが必要だと感じた。最終的なやり方に辿り着くまでにもう少しだけ時間が掛かることにはなるが、この時期は手当たり次第に、起こしがちな過ちの事例…特にlookismなど〜ismに見られる「偏見的な事象」(ジェンダー、年齢、外見など)を視点に、事例を集めてみることを勧めた。6月の中旬になってクリニック形式でのインタラクティブな体験空間の構想がまとまり始め、特別展示を目指して具体的なコンテンツの設計がスタートした。今回のプロジェクトにあたり、彼女はかなりたくさんの関連書籍を読んでいる。何冊かを見せてもらったが、解りやすいものもあり、読み終わった後に彼女から借りて私も読んでみたものもある。少しずつ彼女がやりたいことが見えてくるほどに、必要な物量の多さが心配になってきた。一部屋を借り切って、受付/問診/レントゲン/手術/処方箋という流れの中で、参加する人は、自分が何気なく発している言葉の傾向を知り、表現の仕方によって伝わるニュアンスの違いを客観的に感じ、言語によるコミュニケーションに起因する負荷を減らす視点を得る…というもので、各コーナーで行うアクティビティーとそれらに使用する多くのパーツ、部屋を仕切るパーティションに順路を誘導する表示類と患者が手に取る問診票…「ことば整形外科」のロゴマークやサイン計画を全てやってのけた。

「生きやすさ」は心の問題と捉えるのが一般的だが、彼女の設定は「整形外科」だ。内面の見えない心の状態をアッケラカンと表面化させ、「えいっ!」とばかりに矯正するかのような明るさ(実際、診察で使用される数々の道具類は、カラフルでポップな楽しいビジュアル)で解決しようというメタファーが優れていると感じた。センシティブな問題だけに、診察が終わった後、陰鬱な展開になることを避ける設定に持ち込んだことで、大切でデリケートな課題を楽しく取り込みやすい世界観に翻訳したことはとても良かったと思う。

8.齊藤うらら きつねのマイロと小さなしあわせ

小さな幸せに気付かずに通り過ぎてしまう…それが彼女の問題意識であり出発点だった。表現として「からくり人形」を選んだのは、彼女の個人的な好みの要素が多かったかもしれないが、見る人に喜んで欲しい、笑顔になって欲しいという想いや気質は、デザイナーを志す人にとっては大切で…もしかしたら最も必要なコンピテンシーかもしれない。彼女の世界観はいつも穏やかで柔らかく、見る人の心を優しい気持ちに変えてくれる。研究の初期ではサプライズの要因について調べたり、心が動く体験や思わず見入ってしまう要素について考えたようだ。驚きと感動を通して気持ちが変化する体験をしてもらう…そんな構想を持っていた。お稲荷さんで有名な豊川出身の彼女は3年生の時から「キツネ」をモチーフにした作品を考案しており、今回も結構早い段階で「キツネの日常/休日」という設定を持っていた。「からくり」で表現すべき…1年間を通して切り取る場面やイベントの洗い出しを進め、5月の終わりには12個の「からくり」で1年を綴る立体絵日記の構想がまとまっていた。肝心の「からくり」の構造については、初めてのこともあり、どういう仕組みや構造で意図通りの動きを再現するかについては、既存の「からくり」を調べてみる必要があり、動きに関する相談に応じるために私自身も動画サイトで流れている「からくり」関連の解説ものを片っ端から保存した。登場するキャラクターデザインから始め、平行して「からくり」の原理モデルをスチレンボードなどで試作していたようだが、剛性が足りないこともあり、なかなか機構としての図面に進むには時間が掛かった。本番用の材料で箱を組んだ後も、思うように摺動しない状況が続き何度もトライ&エラーを繰り返した。あーでも無い/こうでも無いと調整方法を考えた末、ひとまず狙う動きが確認できた時に、真っ先に動画を撮って送ってくれたことが嬉しかった。キツネのキャラクターはスケッチの段階から素朴なものだった。強い個性を持つビジュアルには、見ている人が感情移入し難いことへの配慮と思われ、平凡な毎日に小さな幸せを見出す役回りとしても適切な設計だったと思う。キャラクターの表面処理として植毛をすることに決め自分なりに調べた結果、ファーヤーンを使う技法を見つけ出し施したところ、想像以上に良好な仕上がりになり、周囲との質感の差異化と存在感の演出に効果的だった。登場するキャラクターは、主人公のマイロ、友達のアーデン(狼)、ねずみの3体だけだが、ねずみは各場面で必ず何処かに登場する設定で、この他にもある場面で釣った魚が別の場面で店に並んでいたり、ある場面で描いた絵が別の場面では壁に掛けられていたり…見る人が時間の流れを感じながら、物語を発見する楽しさが仕込まれている。また、作品は大きなダイヤルを回すことで稼働するが、操作する時に木が擦れる音がする。当初は想定していなかったアクシデントだったが、この軋むような音が、アナログな感じや木の温もり、手作り感を強調するようで、敢えて消音対策をすることをやめたことも、工作プロセスの中で作者自身が発見した楽しさだった。精巧でスムースな動きを実現することが難しかったこともあるが、ぎこちない動きだからこその素朴さが味わいにもなった。「からくり」を作りたい強い思いでスタートし、全てが手探りの中で想像以上の手強さに苦しみながらも、(制作する場面数は減らすことになったが)最後まで細部に拘りながら、当初彼女が意図した通り、思わず見入ってしまう作品になったと思う。

プロダクトデザインの定義としては色々な意見もあるかと思うが、狙いやメッセージを持って意図する世界観を表現することで、使用者の心が動きポジティブな体験を提供することができるという定義においてプロダクトデザインと呼びたい。

最後の最後に彼女が見せてくれた展示パネル用に書かれた文章には、主人公のマイロがささやかで当たり前の日常にも小さな幸せを感じながら平和に暮らしている様子が綴られていた。ミニチュアモデルの中にいるマイロの姿を制作過程から見てきた私には、主人公の彼が日々どんな気持ちで生きているのかを想像することができ、6つの場面の日常に登場するキャラクター達が愛おしく思えた。パネルに書かれた「小さな幸せ」を満喫するマイロの世界が伝えようとしているのは、作者である彼女の生き方や考え方なのだということが伝わってきた。深読みする必要は無いかも知れないが、「からくり」と「ミニチュア」という子供も楽しめる表現手段ではあるが、物質的な豊かさでは無く私達が失いかけている「足るを知る」謙虚な気持ちや感謝の心を持つことへの賛歌でもあると感じた。

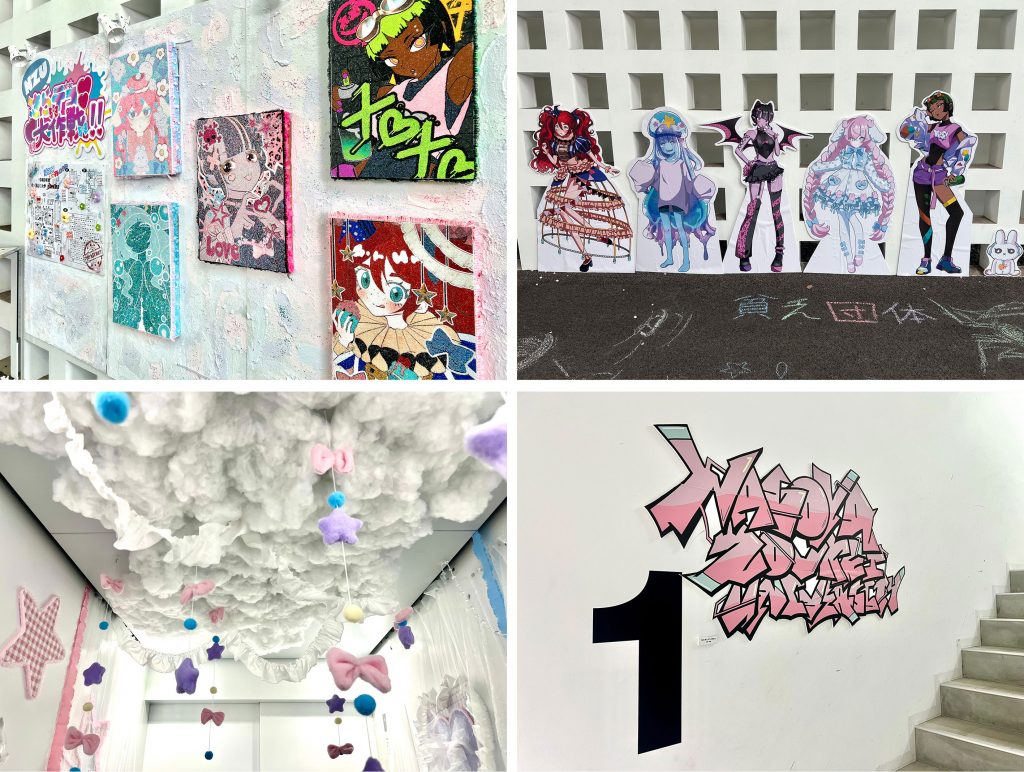

9.櫻井琴菜 NZUきらデコ大作戦

当初、テーマ発表の時の資料には「自己表現の最大値に挑戦」と記載されており、具体的にはラインストーンで埋め尽くされたイラストを制作したいと書かれていた。彼女は、プロダクトのスタジオに所属しているが、高校生の時代から好きなイラストを描き、タトゥーのグラフィックに興味を持ち、音楽活動を続け、パンクな世界観を好み、スタジオの選択理由には「自分探し」と書いて来た猛者だ。自分が何をやりたいのか分からない…私自身、学生時代は自分が何者かも分からず、同じ様な思いでもがいていたし、誰しも似たような悩みを抱えてきたに違いない。そんな彼女が卒制で何をやるのかは想像がつかなかったが、たとえそれがプロダクトと呼べなくても、妙な軌道修正はせずに、やりたいことを思い切りやらせたいと決めていた。

クリエイター…取り分けデザインの根底にある思いのひとつは「現状否定」だ。何かに対して反発する気持ちやエネルギーが無ければクリエイターでは無いし、表現者にはなれない。彼女のアプローチは、得意なイラストを中心に「ギャル好きな妖精がキャラクターで大学をデコる」を基本的な考え方として、作品を大学中に展示するアイデアだ。ただ可愛くて面白い…では無く、大学の新校舎に対するアンチテーゼや問題意識など、彼女が伝えたい/皆に考えて欲しいメッセージを明確にし、それを伝える表現手法としての世界観を模索することが正しい手順だと感じた。キャンパスを無法地帯にすることが目的では無いので、神出鬼没でゲリラ的に好き勝手な表現を行うことはせず、見た人に何を感じてもらいたいかというストーリーをしっかり考え、大学側との交渉を重ねながら、制約の中で自己表現を実現していくことが、社会と繋がって行く「自分探し」の第一歩だと感じた。学内に作品が点在することになるため、特別展示を申請する前提で、何処にどんなモノを置くかの計画を立て一覧表にして大学との交渉を進めた。各現場における制限の中で最大限の効果を出す方法を考えるプロセスは、デザインのそれと似ている。ブログの冒頭で、この学年は小牧キャンパスを知らない世代…と書いたが、彼女のコアになるアイデアは、真っ白でキレイになった名城公園キャンパスは、汚れることを拒み、芸大生として使い難い環境ではないか…みんなはどう思う? という「問い」が根底にある。学生達のスケッチブックから飛び出した(5領域なので)5人の妖精が学内をジャックするかたちで展示する構想がほどなく決まった。ただ個人的な好みの世界で描くこともできるが、せっかくなので妖精のキャラクターデザインと設定をしっかり作ることと、そのベースとして今の時代における「サブカル」や「可愛い」「ファッション」の種類や流れなどを分析してみるのもよいと思った。

キャラクターデザインでは、5つのキャラクターのファッションテーマを設定することとし、大学構内をロケハンした写真に切り貼りして、構内での展示イメージを確認することも必要な工程だった。メインの展示となるアートストリートでは、アスファルトの上にみんなでチョークで落書きをする参加型コンテンツも計画し、本来、使用基準で縛られがちな「大学のロゴマーク(〇=△+□)」にも装飾を加えることにした。最終審査の後、領域内のミーティングの中で学長も苦笑いしながら「やるなら徹底的にやってください」と励ましのコメントも貰った。最初に、「自己表現の最大値に挑戦」と書かれた資料には、A1パネル3枚と小パネル数枚…という記載があったが、結果的にはそれらを遙かに上回る物量…1800 x 750 の机が6脚繋がったスペースに山積みになったパーツやパネルを作り、学内を飾ってくれた。ここに彼女の論文を掲載することはできないが、その中には建築に対する敬意やクリエイターとして守るべき矜持などが綴られている。彼女は言葉巧みに喋ることが得意な訳では無く、表現がファンシーな世界観故に軽佻に見られがちだが、実にしっかりした考えを持ちこの作品に向き合ってきたかを知ることができる。この作品はスタジオの責任においての原状復帰が条件なので、展示終了後にアスファルトに描かれた落書きを彼女と一緒にデッキブラシでキレイにするのが楽しみだ。

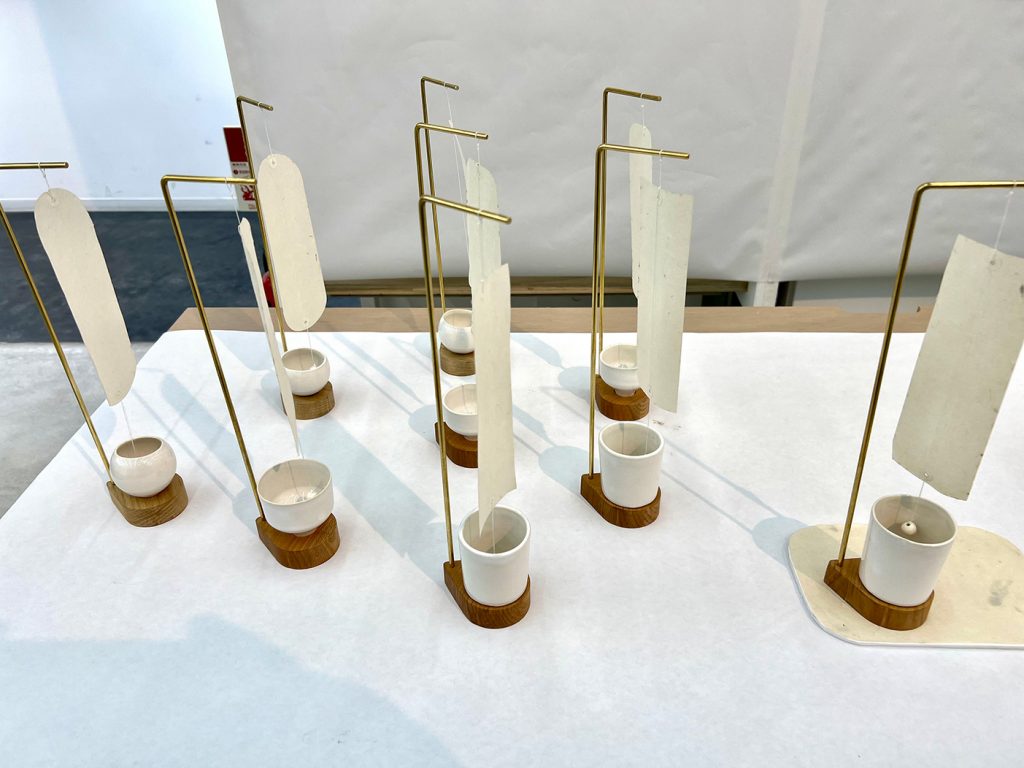

10.中部真帆 nagi

当初、彼女のテーマは「生活に日光を取り入れる提案」…日の光と暮らすカーテンというものだった。イメージ写真で説明された資料も、光を効果的な演出に使った空間設計に近いものと理解した。しかし程なく、当初のテーマを再考し、風によって生まれる現代版風鈴(音と動きによって自然を感じることができる装置)を作る方向に舵を切り、最終的な提案に繋がった。基本的には同意しつつ、どういう効果を狙い、どんなシーンで、どんな時にどんな音を出すモノなのか、どんな素材を使用するかなどの商品フレームを固めることを4月/5月で行った。確かに、昔は軒先にぶら下がっていた風鈴は、いつの間にか姿を見かける機会が減り、最近では「音がうるさい」といった苦情の対象にもなるというので、風情も無くなったと感じることも多い。また、風鈴の音を「涼しげ」に感じることができるのは日本人だけ…というレポートも見たことがあるが、生活音のひとつとして日本に根付いてきた風習や文化にスポットを当てることには意味があるとも感じた。そんな時代背景も受け、彼女の提案は室内で楽しむことができる風鈴で、エアコンや扇風機の風、人が近くを通り過ぎた時の僅かな対流で心地良い音色を出すことを狙うこととしたようだ。こういうテーマではお約束の1/fゆらぎのスタディーから始まり、途上では「香り」の要素にも幅を拡げた。従来の風鈴のカタチに縛られない造形を目指す上で、台上に置かれた陶器製の器の中で、風を受ける短冊の下に付いた振り子状の玉が動くスタイルを基本形状とした。彼女にとって大切な「音色」については拘りがあったようで、ある時期から陶芸室で器の形状、大きさ、厚さなどのバリエーションを試し、音質との関係性を模索するプロセスはとても良かった。室内で使用するものなので風が無い時には音が出ないことになるため、磁石などを用いたランダムに振り子が動く機構なども検討したが、最終的にはギミックに頼ること無く、風が無ければ音はしない…当たり前の状態を自然なこととして受け入れることにした判断も良かったと思う。その代わりに短冊は少し大きめで、近くを人が動くだけで音がするバランスにチューニングしたようで、これも奏功していると感じた。彼女は、こちらから話しかけないとなかなか会話ができないキャラクター(?…嫌われているだけ?)だが、地味にプレゼンは上手く、展示初日に行ったJIDAへの説明も質問に対する対応も卒なくこなしてのを見て感心した。そういう意味でも、ひとりで黙々と作業を進めることができる点では手が掛からない(?)学生ではあった。好きな言葉に「実践躬行」を上げる彼女なので、人任せにせず身をもって実践することを信条にしていたのかもしれない。スタジオ選択時には「制作すること自体よりも、デザインや機能自体を考え作ることに興味がある」という通り、光を透過する陶土の用途開発では、ホテルのキーホルダーを作ったり、ソファーの肘掛けに巻き付くような簾状のトレイを作ったり、オフィスでリフレッシュするための寒天サプリを考えたり…と、ユニークで独特な着想をする人で、いつも意外な発想が楽しみな学生だった。淡々と…飄々とした様子が日常で、彼女が苦悩している姿を見ることができなかったのは、指導者として踏み込めていなかったからかもしれないと思うと申し訳無い気持ちになる。

11.藤井雪花 手元供養 ミニ仏壇 小春日

彼女もまた、独特の世界観…というかリズムのようなものを持っている。葬儀を扱う会社でのアルバイト経験を持ち、「死」と向き合う人達を人一倍目の当たりにしてきたことや、それを自分事のように感情移入することができるキャラクターだったことも、その一要因ではないかと思う。「最後の旅路を見送る 人に寄り添うメモリアル」というテーマは、長い歴史の中でフォーマルかどうかは問わず様々なアイデアが試されてきたに違いない。従来の仏壇の持つサイズ感や様式美が、マンション暮らしなど今の時代の生活スタイルにマッチしないニーズから既にコンパクトでモダンな様々な仏壇のカタチが数多く商品化されている。写真、燭台、線香立て、お綸、花器などの最小限のアイテムを新たにディスプレーしてみせる商品はお洒落な空間にも合いそうだ。彼女のアイデアには、遺灰を釉薬に混ぜた陶器による花器など、故人の物理的な遺物をカタチにして残すものもあった。遺灰に含まれる炭素から人工ダイアモンドを精製しアクセサリーにするサービスも既にある。私ががUXとして興味を感じたアイデアは、火葬場での待ち時間にそこに集まった人達で最後に故人を見送るためのワークショップ(例えば寄せ書きや動画のメッセージなど、集まった人の記録)を企画し、その成果を故人の写真立てなどに収納するというものだった。遺灰を使った花器やアクセサリーのような…大掛かりで、所有する人と故人が1対1の関係性を作るものでは無く、その場に集まった人達の痕跡が故人を囲むかのような図式に面白さを感じた。彼女はそのアルバイト経験から、大切な人との別れがあっけなく終わることに物足りなさを感じ、遺族の気持ちに想いを馳せ、火葬場での待ち時間という手持ち無沙汰の間合いに、葬儀とは異なる近い距離/身内だけの大切な時間をイベント化するアイデアを持っていた。待ち時間にしみじみと故人の話に花を咲かせるのも良いが、カタチに残る何かを作る共同作業を通して最後のひとときを記憶に残し、仏壇に供えられた「それ」を見る度にそこに集まった人達や共に過ごした最後の時間を追体験できる機会もまた、遺族にとっての価値となるかもしれないと感じた。提案では、最後に別れを告げたその瞬間の遺族達の思いと手がかりが常に故人に寄り添っている(仏壇を故人だけをまとめた「あちらの世界」としない)カタチに特別な意味があると思われる。伝統的な様式やマナー/タブーといった「祀りモの」に対するルールのようなものもあるかと思うが、コンパクトさ故に仏間や仏壇の中だけに縛られない自由さがあっても良い。最終的には、木工によるシンプルな箱形の造形を基調としたものにまとまったが、機能的な要素が優先されたためか、少し大人しい佇まいに収まってしまったと感じる。燭台、線香立て、お綸、花器などを既成の商品で代用せざるを得ない日程感だったが、これらの周辺パーツも含めたトータルのイメージで捉えることで、一見祭壇には見えないカタチまでアイデアを拡げてみたかった。神聖であり身近でもあり…キーワードフォルム(学生にしか分からない?)としては難しいお題かもしれないが、明快な新しさを提示する方向性でアイデアが広がると良かったと思う。展示においては最後の最後までパネルの配置や論文置きの台まで、少しでも良い状態で見せようとする頑張りは良かった。

12.藤原未来 まるり

先日、立ち話の中で、入試は学科試験で入った…と聞いた。私の中では総合選抜型専願で見た「箸箱」の作品が記憶の中にあり、てっきりその入試で入ってきたと…4年間ずっと思い込んでいた。聞くと総合型選抜専願を含む数回の試験で落とされ、最後の学科でようやく合格したとのこと。(ナイショにしていたらごめんなさい)何度も受験してくれたことに改めて感謝するが、4年が経ちそんな彼女が卒業制作展では中部デザイン協会賞とJIDAの優秀賞の2冠を持っていったことを考えると感慨も一入だ。その卒業制作も決して順風な滑り出しでは無かった。最初の資料では「無意識…意図せず、つい起きてしまう問題を無意識の行動の流れで解決する」と題され、「ナッジ理論」や「仕掛け学」「心理的バイアス」といった私の大好物な分野であり、私の研究テーマでもある「UXデザイン」にも関連するテーマだった。これらのテーマは、日常の中に些細な事例を見つけ出すことはできるが、卒業制作として取り組むには研究としてのリサーチを中心としながら論文にまとめていくか、プロダクトとしてのターゲットを見据え、理論を応用した解決策を「モノ」にするかによっては、1年間の計画が大きく変わる。彼女は後者を選ぶことになるが、理論を応用したプロダクトの選定に時間が掛かった。仕掛け学の『バスケットゴールのゴミ箱』の事例をもとに『ヒトが無意識に行動するキッカケは何か』は『楽しさ』がポイントであることを共有し、『楽しさ』を洗い出すことの検討も進めた。幾つかのアイデアを出しながらも、必然性や商品としての魅力、ターゲットの曖昧さ…それって本当に楽しいのか?…を考えるうちに思考の渦から抜け出せなくなる迷走期間が暫く続いた。例えば、トイレットペーパーの芯を捨てる際に、筒形状を指定のカタチに変形させないと収まらないトラッシュボックスというアイデアで上手く捨てられるとストックが充填されるアイデアを模索する日が続いた。日常の何気ない作業にゲーム性を持たせるゲーミフィケーション的な発想自体はユニークだったが、コンスタントに毎回楽しみながら継続できるかどうかについては微妙だった。コンセプトイメージ展も近付いた7月に入りようやく親子関係をテーマに子供が楽しみながら食事ができる食器の構想に辿り着いた。ただし最終案に行く着くにはまだ暫く時間が掛かり、陶芸室で葉っぱの形の皿を焼いたこともある。後期に入り最終案の原案に近いモノが見え始めてから彼女の夥しい量の試作作りが始まった。中でもプラネタリーギアを用いて回転させるタイプでは、摺動性を確保しながら子供の軽い力で回すことができ、見た目があまり機械的にならないようなギアの歯数や深さ、キッズデザインとしての丸みのある造形を探り当てるまでのプロセスは、仮説を立てては作ってみることの繰り返しで研究としても面白かった。歯車の形状がクッキーに見えたり、スライド式の扉がチーズに見える…などの発想から彼女のユニークな世界観が広がり始めたようだ。クッキーは裏表で色々なパターンを楽しむことができたり、チーズの表面に空いた穴は数字の遊びに繋がるなど、思い付く限りのアイデアを落とし込むことができた。子供とのインターフェースとしてネズミとリスのキャラクターを作り、構造的なストッパーとしたり、ベースになる器はキャリーオーバーしながらバリエーション展開を図るなど、プロダクトとしての要素にも配慮した。3Dプリンターの制約上、器の底の角Rが大きく取れないことにも彼女は不満があり、手作業のサンディングで仕上げる工程も含め、最後の最後まで試作の繰り返しを続けた取り組みはとても良かったと思う。机の上にできた試作の山は、彼女の戦利品でもある。

13.邨瀬正虎 想いの輪郭

人は誰も複雑な事情を抱えていることは仕方が無い。しかしながら、これほど学外作業が多かった学生は少ない。特段の明確な理由が分からない状態で、ひとりだけ優遇するような進め方になることはフェアでは無い…少なくとも毎週の最低限の連絡と報告、授業内でできない進捗の確認や助言を伴うレビューなどを別のタイミングでも構わないので、しっかりフォローができる体制と参加意識をもって遂行する覚悟を持つべきだった。数少ない大学での授業の中で、伝えようとしたコメントも、本来ならちゃんと届き、翌週には何らかのリサーチや改善などの回答が用意されていくことで、考えの精度が上がり、見せるもののクオリティーが上がっていくものだが、断片的な指導では限界があるのも事実だ。目の届かない学外作業で、何がどこまで、どの様に進んでいるのか/行き詰まっているのか/上手く進んでいるのか…何も分からない状態が続いた。

入学当時から文具が好きなことは分かっていたし、取り分け筆記具に関する知識も豊富だとは思う。選んだテーマも「自分の理想のカタチでカスタマイズできるシャープペンシル」からスタートした。 初期のレビューでは、カスタイズすることでどんな世界が広がるかが大切であり、色々な素材でできた同じカタチのシャーペンが並んでいるだけではつまらないので、色んな場面でどんな人が「書く」行為をしているかを想定し、それに特化した機能をアタッチメントで付加できるなど、意匠性+機能性の幅を増やしてはどうか? 先ずは、現状のシャーペン市場を振り返り分析、ビジュアライズ(資料化)するところからスタートすべきと感じた。暫くは…カスタマイズする目的にアイデアの幅が必要だと思われ…例えば、角度が変わることが目視できて正しい持ち方が身に付くものや、重心のバランスをグラム単位でチューニングできるマニアックなもの、或いは、芯を替えるプロセスがスマートになるものや、香りを付加して集中力/リラックスをサポートするような五感を使った楽しみ方…など、パーツ交換が、どんな場面で何をもたらしてくれるのかを意識しながらリサーチを行う…といった話をしたと思う。中間審査も近づいた7月に入り、「文具を身にまとう」というテーマに変更し、短期間で資料をまとめることになる。中間審査では、アクセサリーと文具の融合として、ネックレスやバングル、キーホルダーなどに文具機能を合体した概念を示したが、「アクセサリーのような文具」なのか「文具の機能を備えたアクセサリー」なのかも判然としなかった。後期に入ってからも大学で対面の授業をする機会は少なく、彼なりにカタチと素材を探りモデルを作ってきたが、その経緯やカタチの意味、サイズやカラー、機能性や使いやすさといったIDとしての仮説と検証は、残念ながら感じることができなかった。

14.井上裕翔 Touch Flick VR

彼は3年生の前期でも同じテーマに取り組んでおり、今回は「VRにおけるフリック入力法とコントローラーのデザイン」を更に可動モデルに実装し、スタイリングについてもブラッシュアップを図ったものだ。そういう意味では、彼にとってこのテーマはずっと温めてきた…問題意識として譲れない大切なものだったのかもしれない。

もちろん現状でもVRにおける文字入力は可能だが、ゴーグル内でのバーチャルなキーボード操作では指へのフィードバックが無いことや、パススルーによる実際のキーボード操作では場所がデスク上に限定されるなどVRの魅力をスポイルする可能性があること、またボイスコマンドでも環境やプライバシーの観点からハードルもあることなどを背景に、障がい者への対応も含め様々な入力方法の確立を目指すひとつとして研究がスタートした。日本人特有の機構ではあるが、フリック入力は慣れると速い速度での入力が可能で、何かに触れているという指先へのフィードバックも返って来ることからブラインド操作となるVRへの親和性もあると感じた。彼は高校の専攻科からの編入組で専攻科時代の卒業制作でもVRで楽しむゲーム制作をしていた経験もあり、自身で回路やプログラムを組みながらワーキングモデルを作ることができるスキルを備えていた。様々な関連する研究の資料を読みあさりながら、フリック入力の精度と速度についての裏付けをとりながら、この研究の意味を確認していった。当初、ジョイスティック式のメカニズムでも検証を行い、稼働モデルでの問題点の洗い出しを行っている。ネックとなった課題はサイズで、ジョイスティック式に必要なレバーの可動領域と基板の大きさが、適切なコントローラーのサイスとは相容れなかったようだ。タッチパッド式のアイデアに切り替えてからはサイズの課題は解決したが、ブラインド操作への対応が次の課題となり、パッド表面の凹凸やサイズについて検証し、最終的なアイデアを固めている。完成したモデルでは、タッチパッドのサイズ感は最適解を見つけたかもしれないが、10個の突起についてはホームポジションとも言うべき手掛かりとして、例えば中央(上から2段目のセンター)だけ高さか大きさ、或いは形状の違いを設けるなど、ブラインド操作への配慮があっても良かったと思う。一方、コントローラ全体のスタイリングについても幾つかのプロトタイプを準備し、グリップのフィーリングや操作部分へのリーチなど細かいチューニングを施し形状データへのフィードバックを行っている。一連のプロセスは、まさにデザインの現場で行われている流れそのものであり、リアルな商品開発の手順をしっかり踏んでいる点で信頼できる機構とスタイリングになったと感じる。最終的な作品は文字入力に関連する部分がクロースアップされ、文字入力の専用機のようなイメージもあるが、タッチパッドの応用や、必要なトリガーをグリップに想定することで、従来のコントローラーの機能も付加出来ることを前提としている。一貫したテーマへの拘りと、しっかりした仮説と検証の繰り返し、機能と美しいと感じるカタチとのバランス…振り返るとあまり多くの議論を交わすことができなかったかもしれないが、作業の内容については申し分無かった。プログラミングの領域になると私自身が指導出来る範囲を越えているため彼の作業を見守ることしかできなかったが、彼のようなデジタルネイティブな世代が、これからのデザインの現場を変えていくのかもしれない。

15.CHEN MUFAN Taste Blocks

彼女はいつも物静かな思想家だ。でも…話をすると色々なことをしっかり考えていることが伝わってくるキャラクターでもある。彼女は中国で工学系の大学を卒業している才女でもあり、デザインをやりたくて留学してきた頑張り屋だ。アイデアスケッチは上手で、しっかりパースを踏まえ、構造的な関係やパーツ同士の相関関係なども正確に把握しているように、立体のイメージを頭の中でしっかり描くことができる学生だった。確かに言葉のハンディはあるものの、伝えたい思いは強く、事前に言いたいことを作文してきたり、翻訳アプリなどを駆使しながら自身が話したいことを一生懸命に伝えようとしてくれる様子にいつも癒やされてきた。彼女は留学生として感じてきたことが作品に反映されることが多く、取り分け「コミュニケーション」に関する問題意識と提案に興味関心があると感じてきた。これまでも研究生の時にはノンバーバル・コミュニケーションをテーマにしたサイン計画や、ビジュアルな情報による言葉を越えた情報伝達、音楽を通した自己表現や情報の共有などの作品や電子線香の光で時間を知る装置などを手掛けてきた。そんな彼女が卒業制作に選んだテーマは、「コミュニケーションを生む卓上シーソー」というものだった。最初、どういうものをイメージしているのかを把握するのに手間取った記憶があるが、卓上に置かれた調味料入れを媒体として、居合わせた人同士が関係性を築いていく仕掛けといえる提案だった。シーソー型をした台に乗せられた調味料入れをあちらに倒したりこちらに倒したりすることで交流が生まれることを期待する…そんな内容だった。キッチンでは無くテーブルウエアとして食卓上に置かれるものであることは理解でき、調味料入れとは言いながら、スタルクのレモンスクイザーのように本来の機能的な装置ではなく、対話のキッカケを生み出すためのコミュニケーションツールであることもイメージはできた。スタルクのレモンスクイザーではインテリア雑貨にも見えるオブジェとしての存在感があるように、既成の調味料入れのイメージを越えた存在感を持つことが宿命のように感じられ、シーソー型の台に乗った普通の調味料入れでは物足りない気もした。彼女はその課題を解決するために「エモーションに訴えるデザイン」や「ゲーミフィケーション」の概念を取り入れる案など、ユニークな切り口を探す中で、積み木の様なカタチで遊び心をアピールする方向性に辿り着いた。対象には子供も含めることができる可能性もあり、同席した見ず知らずの人同士よりも親子のコミュニケーションツールとしての立ち位置も見え始めた。機能的な道具の視点では、塩や砂糖などの顆粒状のものや、醤油や酢などの液体ものも想定し、積み木である以上、逆さまにしてもこぼれない構造とリフィルする時の使いやすさ、中身が何かを確認できることはキープすることを課題とした。構造的なことも3Dデータに反映し、モデルではパーツを外さないと見えないロック構造の部分も再現されている。造形的には、多少奇抜なカタチをしているが、直角の凹凸の組み合わせを使ってスタックすることができ、実際に積み上げてみた時には、バランスや重心に配慮した縦横比になっていると感じた。顆粒ものと液体ものでカバーの色を分けているとのことだが、塩と砂糖/醤油とソースなど視覚的に区別がつきにくいものには、使う人が見分けられるレベルででも「のぞき窓」のグラフィックやカバーの色のバリエーションがあっても良かった。また、フリップ部分は金属を想定しているとのことで、モデルではグレーで統一されているが、サフェーサー(下塗り)の色に見えてしまい、木目調のボディーやカバーの色とのコンビネーションでは少し違和感もあったが、塗装で仕上げたというケースの木目調の質感は悪くなかった。真面目でコツコツ頑張ることができるのは彼女の強味だ。異国の地で言葉の壁を越え頑張ってきた彼女にとって本学で過ごした時間と日本の友人達が彼女の財産になることを願っている。

(最後は「ですます調」にしておこうかな…)

毎年…その年ごとに学年のカラーがあります。これまでの卒業生達にも、もちろんこれからの卒業生達に対しても、それぞれに思い入れを持ち、忘れられない顔ぶれになっていくと思いますが…この学年は何かとても記憶に残る世代になるように思えます。15人という人数の多さ故か、ひとりひとりがとてもユニークなキャラクターを持ち、枠組みに収まらないバリエーションに富んだアウトプットに翻弄されつつも、皆、それぞれに最後まで頑張る姿を見せてくれたからなのかな…。

ひとことで言うと「楽しかった」…皆さんと一緒に、色々な考え方に触れて、好きなデザインについて考えて…幾つになっても学ぶことができて…私に取っても、とても勉強になりました。 作業は終わりましたが、自身が採用したデザインの影響をきちんと知ることでデザインの仕事はようやく一区切りです。

是非、卒展期間中に見に来てくれた沢山の人達が聞かせてくれた話を糧に、それぞれの4年間を振り返って欲しいと思います。「あの時は頑張れた!」…その思いがきっと未来の自分を助けてくれますから😊

少し早い(卒業判定教授会前)ですが(講義系を落としていなければ)卒業おめでとうございます。皆さんの健勝と活躍を願っています。

金澤 秀晃 2026年 2月 21日(吉日)